Nプロジェクト

NEWS

お知らせ

【Nプロ】文部科学省官房記者室での記者会見

2025.10.03

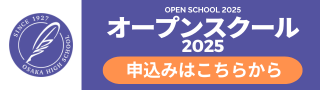

文部科学省官房記者室での記者会見

Nプロジェクトが活動の産声を上げて3年。この度、文部科学省官房記者室にて生徒とともに記者説明会を実施させていただきました。

科学を共通言語に「なりたい自分」と「立ち位置の確立」が交差する場

―4公立小学校50クラス1,704名の児童に高校生が届ける対話型科学学習、始動―

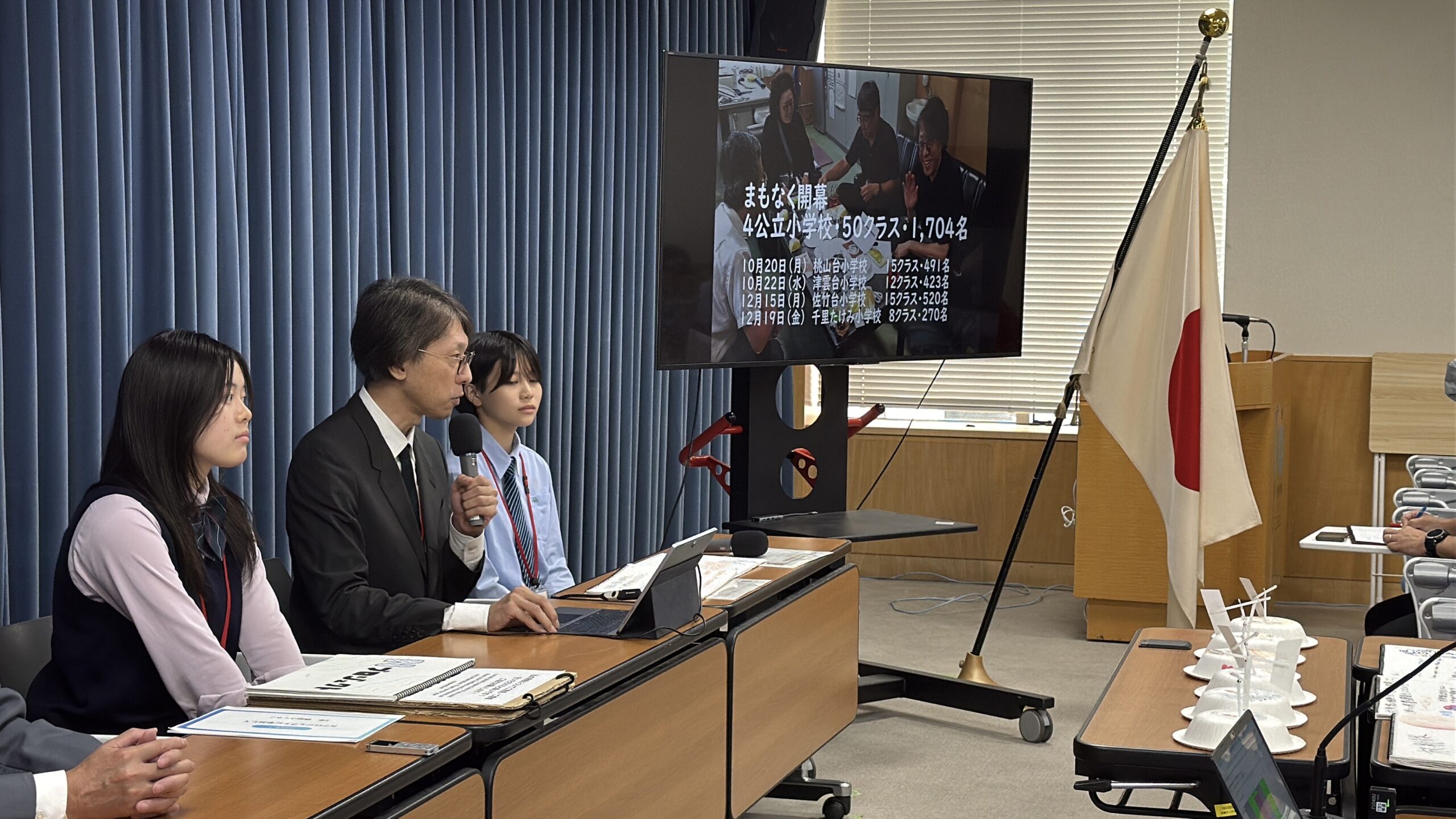

川端氏(京都大学複合原子力科学研究所・特任教授)

川端氏(京都大学複合原子力科学研究所・特任教授)

はじめに、川端氏(京都大学複合原子力科学研究所・特任教授)より、プロジェクトが数年で多くの賛同を得るに至った経緯や、アウトプットを軸とした教育の効果について同席している生徒の生の声を聞いていただきたい旨を開会の言葉として述べられました。つづいて、平野校長からは従来の教育とは異なる「学校教育と研究の知を結びつける手法」によって豊かな学びが創出されていることへの驚きと同時に、学力中間層に位置する生徒たちが活動を通して自己評価を高め、大きな成長を遂げている姿を目の当たりにしている喜びを伝えました。

大阪高等学校 学校長 平野宏太

大阪高等学校 学校長 平野宏太

その後、中村氏(京都大学複合原子力科学研究所)によるプロジェクトの目的や意義、最新の吹田市立4公立小学校との対話型科学学習について説明をしました。

「科学のワクワク感を縁遠く感じている方々に伝えたい」

その思いを遂げるために、中村氏はあえて文系生徒に当時社会の関心が高まっていたトリチウムについて簡単な学びをしたところ、目を輝かせて学んでくれる姿を見て手応えを感じました。普段「理科は難しい・・・科学には興味があんまり」と思っている生徒たちがこんなに喜んで学んでくれるならば、これは世の中に理解を広げる手がかりになるのではないか?

そうして普通科で約2000名が在籍する大阪高校を舞台とする挑戦が始まりました。

「受け手から伝え手へ ~主体的な学びに転換~」

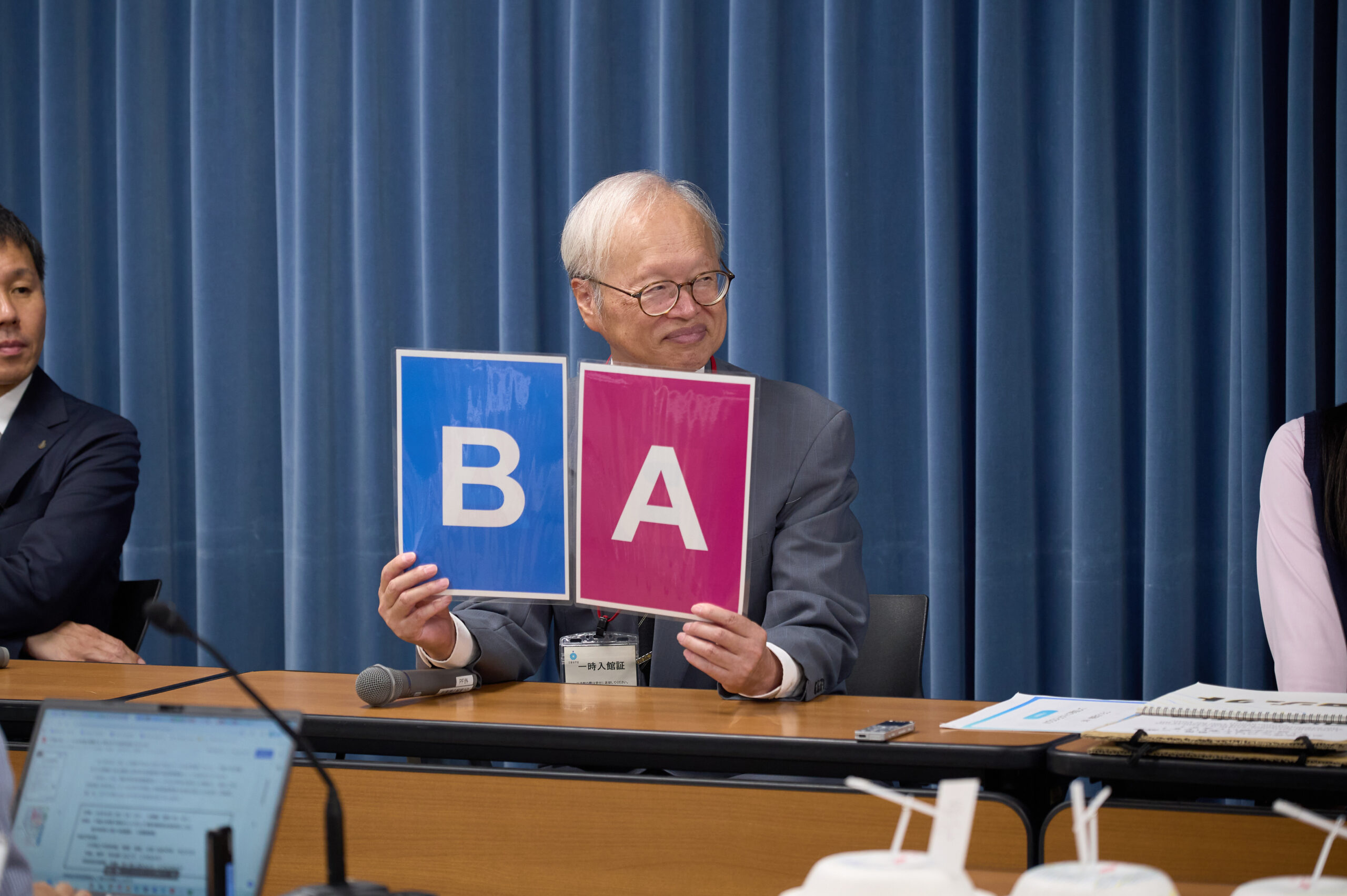

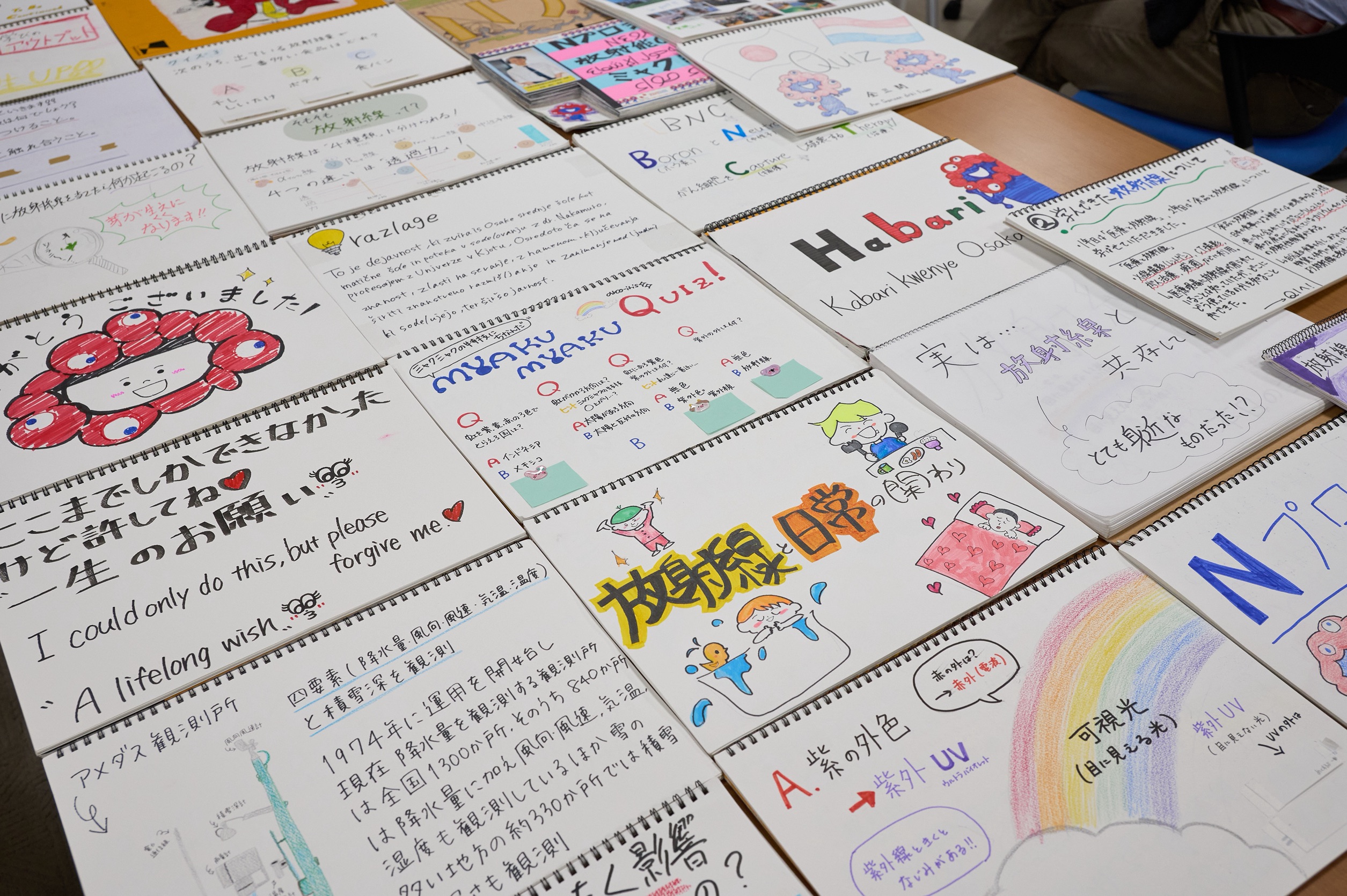

Nプロジェクトといえば「2択クイズ」。文系/理系関係なく楽しく学べるアイデアです。

内容は生徒たちが興味を持てるよう易しい問題が多く用意されておりテンポ良く身体と頭を使いながら学ぶことで会場の一体感が生まれます。そして、答えや説明は資料に載せていません。

インプットはゴールではなく、そこで得た知識を自分なりにかみ砕き、後のアウトプットへと繋げるためのスタート。

だからこそ、生徒たちは「受け身から主体的な学び」へ自然と移行し、スケッチブック作りは、それぞれの責任と創造性が手書きの文字やイラストに形となって表現されていきます。

「社会とつながる教育モデルへ」

中村氏は高校時代、美術に心血を注いだ経験からArtの持つ力を確信していたと言います。

丹精込めて描かれたスケッチブックを手に高校生が市民の方々に話しかけると・・・

小さなお子様のいる家族連れやお年寄りまで幅広い層の方々が足を止め、耳を傾け、科学について楽しそうに対話する姿がたくさん見られました。まさに“科学のワクワク感”を共有する場がそこに生まれていたのです。

そして8月、大阪・関西万博では400人を超える生徒と、異なる文化や価値観を持つ延べ10,000人以上の人々との対話が生まれました。

保護者が発表する子どもの姿に感動したり小学校時代の恩師と再開したり、様々なドラマがあった1週間でした。

そんな中、10月20日を皮切りに吹田市内の4つの公立小学校に在籍する50クラス・計1,704名の児童へ科学の魅力を届ける機会をいただき、私立高校と公立小学校の連携プロジェクトが始まります。

あらためてこのプロジェクトは、中村氏が20年にもおよぶ数々の科学セミナーで蓄積した経験がアイデアの種となり、いま科学教育の新たな扉を開きつつあると言えそうです。

「生徒が語る自らの変化」

説明会の最後にメディア関係者による質疑応答がありましたので一部紹介させていただきます。

説明会の最後にメディア関係者による質疑応答がありましたので一部紹介させていただきます。

Q「プロジェクトを通して感じた自分の変化と、小学校の授業にむけて大事にすることは?」

A「高校に入るまでは将来のことを考えていなくて、何かきっかけになればと思って参加しました。発表する機会が多くてコミュニケーション力やプレゼン力がついてきたことを実感しています。小学生には今自信がなくても少し踏み出すことで世界が広がることを伝えていけたらなと思っています。」

Q「プロジェクトに参加して“理科”への興味に変化はありましたか?」

A「私はもともと理科が好きでしたが、高校生くらいからテストで点数が取れず苦手意識につながっていきました。授業では眠気が来てしまうことも・・・。しかし、自分が発信する側になったことで“公式を覚える教科”から“自分が知ることで興味につながる教科”に意識が変わって、あらためて面白さに気づきました。」

Q「この活動は保護者に、どのように受け止められていますか?」

A「先ほどの生徒たち発表にもあったとおり活動を通して変容する姿は色んな生徒にも見られる現象です。保護者は自分の子どもの成長を一番間近で見守ってきて、特徴や困りごともよく把握されています。そんな中、楽しそうに調べ学習をしたり、中には突然新聞の切り抜きを始める生徒もいたりと、子どもの変化を見て喜ばれています。」

Q「これだけの大規模な小学校での授業にむけて、どのように準備されるのですか?

一律で同じ指導案など用意されるのでしょうか?」

A「まず小学生に授業をする上で、間違ったことを伝えることは避けなければなりません。

そこでインプットの際は答えを明示するようにします。重要なのは、それをどのように解釈し、伝えるかを各自が工夫する余白にあります。キーワードとなる材料を渡しますが、それぞれの班で対象となる学年の子どもたちが楽しく学べるよう準備して臨みます。」

記者会見にご参加しただいた朝日新聞社、教育新聞社、京都新聞社、原子力産業新聞社、時事通信社、文教ニュース社、読売新聞社の皆さま、誠にありがとうございました。

(50音順)