学校生活

ACTIVITY

行事活動

【2年生】卒業生とともに3年生0学期集会

2025.02.22

卒業生とともに3年生0学期集会

昔からよく言われました。

昔からよく言われました。

「高2の3学期は、高3の0学期だ!本格的な競争はもう始まっている!!」

私が学生の頃ですから1990年頃には使われていましたね。

この言葉は特に『受験競争』の場面を想定してのことですが、少しだけ変わってきている状況もあります。

✦社会の変化→雇用や業態など企業の変化=求められる人材の多様化

✦少子化や社会の変化→高等教育機関の受験形態の変化(総合型選抜の増加・年内入試の拡充)

本校の進路決定では、

”自分を見つめ、目的を持って進学・就職など進路先を決める”

ことを大切にしています。

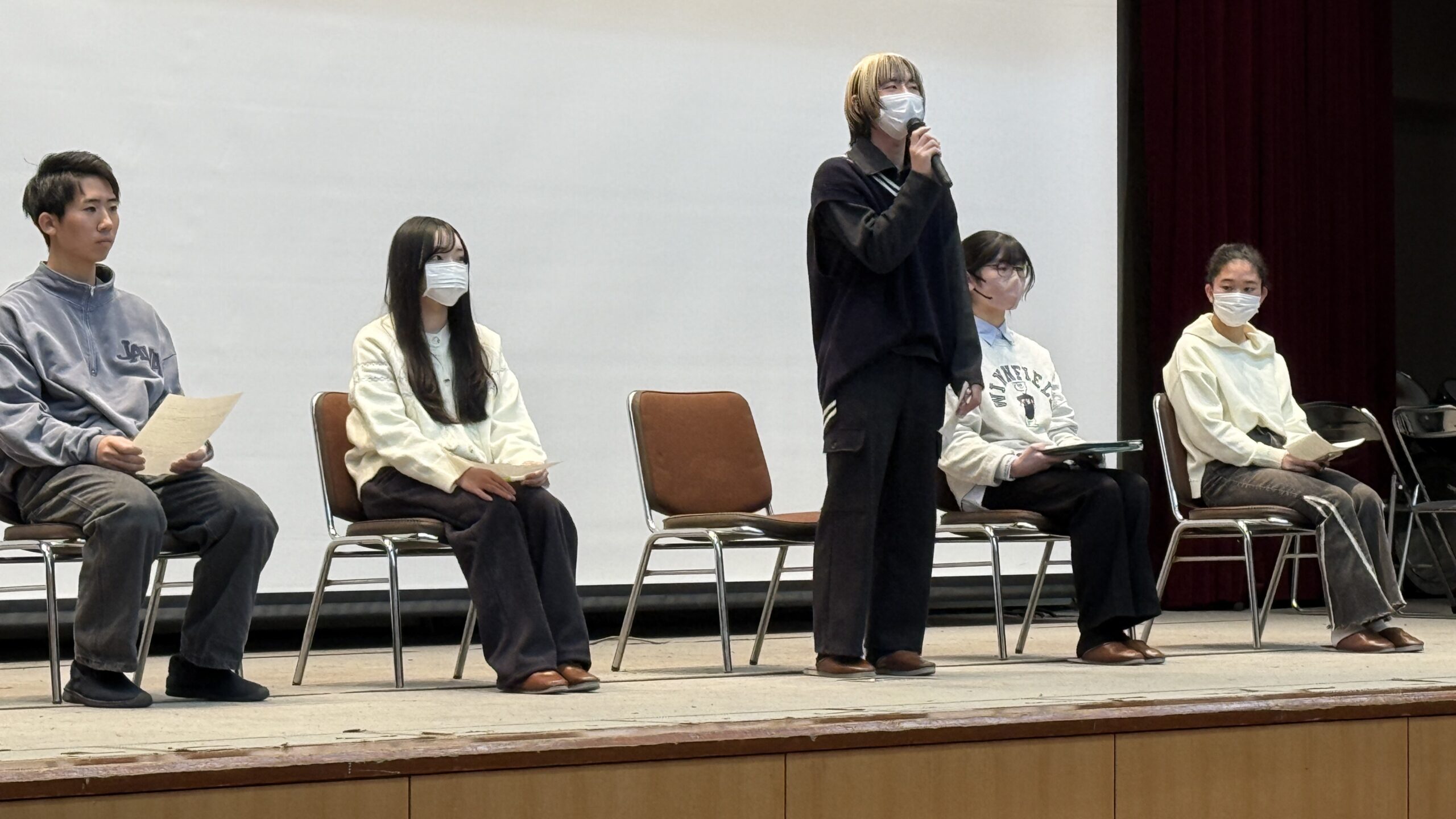

今回の「3年生0学期集会」では、先日卒業した生徒5名に来てもらい、

今回の「3年生0学期集会」では、先日卒業した生徒5名に来てもらい、

自分の受験方式や学校生活での気づき、後輩へのメッセージを伝えてもらいました。

言葉の中から、自分と向き合いながら努力した3年間、そこでの成長や苦労などを強く感じました。

工学部や食に関する学部、社会学系の芸術学部など私立・国公立へ進学する生徒による受験方式のワンポイント講座

《受験方式》

✦指定校(私立)

面接は10名くらいの先生と繰り返し練習した。いつもと違う先生の方がおすすめで、色んな角度から志望理由を突っついてもらった。大学での面接は部屋に入るとホワイトボードに問題が書かれていて焦った。志望理由書から深掘りされたけど、高校の学内選考で対策していたので落ち着いて答えられた。大学にはレポートを提出した。レポートは指定された本を読んで1,500字程度のレポートを書いたので、みんなも読むことや書くことには慣れておいた方がよい。

✦総合型選抜(国公立)

志望理由書、活動報告書、クローズアップシート、表現読解力試験(教科横断)などを受けた。ペーパーテストは複数の教科にまたがる問題で、普段の授業も大切にしておくこと。

✦学校推薦型選抜(国公立)

小論文と面接

進路は1年の終わりからぼんやりと芸術系を考えていた。

2年から本当にいいのか他の道も考えていた時にこの大学を知った。自分が学びたいことに一致していたので、迷うことなく決定できた。

対策としては、文章に読むことから慣れるようにして、小論文は過去問を繰り返し書いて精度を高めていった。面接では志望理由書を深掘りされたが想定内だったのは準備のおかげだと思う。

✦総合型選抜(私立)

志望理由書、自己推薦文、小論文

健康科学部に関する情報を教科書やネットで調べて入れていった。面接では予想外の自己紹介を求められた。自己分析の深さを知りたかったのではないかと思う。

《頑張ったこと》

成長したことは。予測と準備。野球部のキャプテンとして準備を大切にしてきた。気づけば、それが日常でも活かされるようになった。

2年生のみんなには勉強とともに、行きたい分野や学校のことなど調べることをしておいてほしいし、暗記ではなく自分の考えを引き出せるように準備しておくことが大事。

3年間、今すべきことに全力で取り組むこと。

その結果、大学のアドミッションポリシーに近づいたと思う。

夏期講座で防災ゼミに参加し、防災食を知ったり、質問リストを作ってインタビューをしたことがきっかけ。評定をあげておくことが大事。

科学探究、グローバルサイエンスキャンプに参加していた。

研究や実験を通して粘り強くやる姿勢が身についた。失敗した理由を自分で理解することが大事で、一つずつ改善していった。

2年生には、好きなことを見つけて頑張ることで、受験の時の面接の材料にもなるし、何でもやってみる方が良い。

生徒会長と科学探究部を頑張ってきた。

面接の内容をつくるときに、美術と生徒会は一見違うように見えて、実は共通していることに気づいた。どちらもさまざまな視点で考えたり、人との対話を通して深めていくことが一緒だった。

2年生には、色んな挑戦をする中で「興味ある、ない」が分かっていった。とにかく触れてみる。自分のことを理解しているのが大事。

それから、自分のしてきたことを記録に残していくこと、言語化していくこと。自分の記録ノートを作っていた。

お風呂や音楽を聴くなど1人の時が大事で、そこでの気づきが大きいと思う。

子ども食堂のボランティアを通して、地域の人、子どもと関わってきた。

ボランティアをしようと思ったきっかけは、何かしたいなと思っていたから。参加してみると、最初は戸惑ったけど知らないことが知れたり、主体的に動く力がついてきた。

もともとは情報系の大学にいくつもりだったけど、活動している内に変わっていった。

2年生にはコラゼミやラボなど自分の視野を広げることをしておいてほしい。

最後に自分の長所と短所を話してくれました。

5人とも自分のことを言葉にするのに長けていました。

「優柔不断」という短所を取りあげっつつも、そのことで「色んな人に聞く。対話が好き」という長所にも繋がっている

「まわりの状況を見るのが得意で、人より気づくことの情報が多い」という長所を取り上げた生徒は、その裏返しとして「話が長くなりがちなので、端的にノートにまとめるようにしている」

など、自分を知ることで上手く日常に活かしていました。

会場の端で様子を見ていましたが、

生徒のみんながうなづきながら必死にメモを取っている姿が印象的でした。

その姿からは、なにかきっかけを掴みたいという心の中が見えるようで素晴らしい時間になったと思います。

卒業生のみなさん、ご協力ありがとうございました!!!次の進路先でも思う存分、学んできてください!!